| 宇都宮市、鬼怒川沿いの飛山城跡高台に住み、あちこちと歩き回っている高齢者のおぼえがきです 過去の記録は次のページで見られます |

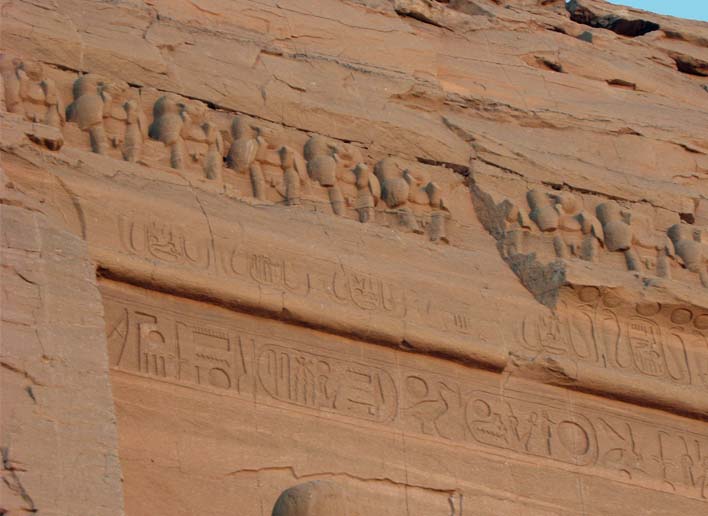

三猿とエジプト 2014.3.7 日光東照宮の三猿をはじめ、三猿庚申塔を訪ね歩き、「鬼怒川縁の遺跡を訪ねる」のページに何回か残してきた。遠方まで訪ねなくても、意外に近くで三猿の石仏を見つけられることも分かった。 写真の庚申塔は、宇都宮市板戸町反目で出会った石仏。青面金剛像の下に三猿の姿が、あまり崩れていないではっきりわかる。側面に「元文五 庚申十月吉日」の記銘、「芳賀郡板戸村反目講中」も読める。現在、鬼怒川左岸に清原から高根沢町に抜ける国道408号線が走るが、旧道沿いの路傍に佇む三体の石仏の一つ。1740年、板戸河岸があった頃、庚申講に人々が集い、庚申塔を囲んで夜を明かした歴史が偲ばれる。  飯田道夫署「世界の三猿」(人文書院)に三猿の起源は、エジプトにあると書かれている。論拠がもう一つ納得できなくて気になっていた。 昨年、政情が比較的安定な3か月ほどの間にエジプトを訪ねてみた。  カイロの店で三猿の置物を見つけた。金ぴかだが、純金ではなくメッキ、腹のところが割れて物入れになっている。何を入れるの?と聞いたら、イアリングとかと言われたが、イアリングもピアスも持っていない。記念に買って帰った。エジプトで三猿ってなぜ?と聞いてみたが店の人は分からないという。三猿のことは知られていない印象。写真のバックは日光で集めた木彫り三猿。 一緒してくれたエジプト人ガイドに、日光東照宮三猿や日本の三猿のことを話したが、三猿のことは知らないらしい。しかし見せたいものがあると連れて行ってくれたのが、カイロの考古学博物館。内部は、人気スポットに見学客が集中しているが、二階の奥、人の入ってこない一角に、ガラスケースに入った古代の玩具の展示があった。中に小さな三匹の猿、と思ったが近づいてよく見ると小さな人、名札に「踊る三人の小人」とあった。台の左右から紐が出ていて、引くと小人が踊りだす仕組みのようだ。ケースには手は入れられない。写真も禁止。どうみても三猿起源とは結びつかない。 ガイドの話によると、エジプトには、今も昔も猿はいないとのこと。猿に近いヒヒ(バブーン)は、神殿や墓の彫刻、壁画に出てくる。ヒヒは日が昇るのを知らせるように、叫び声をあげることから、時を知らせるシンボルとして祀られてきたという。 アブ・シンベル神殿の正面、ラムセス二世の巨像の上、ヒヒの像が並ぶ。22体。三猿の姿とは違い、ナイル川から登る日の出に歓喜しているように見える。  さて、最近読んだ本の中に、次のような記述; かっては罪人が、集まった聖職者、修道士全員のまえに引き出されると、見たものを洗い流すという名目で両眼がくり抜かれた。うっかり知ってしまったことを二度と口にしないようにと、真っ赤に焼いたペンチで舌を抜かれた。ささやかれた禁句を焼きはらうため、耳には溶かした鉛が流し込まれた。.........この身の毛もよだつ儀式から”見ざる、聞かざる、言わざる”の格言が生まれた。 また一つ起源説、なんだか判らなくなった。謎は深まるばかり。 イギリス人作家の「サンクトウス」(サイモン・トイン著、土屋晃訳、アルファポリス発行)の舞台は、トルコ南東部にある巡礼地(シタデル)の観光客で賑わう修道院。ネットで探してみたが、場所、修道院とも特定できず、このシタデルを訪ねる観光コースも見当たらない。 |

過去の記録ページ 鬼怒川に沿って歩いてみる 鬼怒川縁の遺跡を訪ねる ウォーキング・ノート 今までのおぼえがき 春の訪れ ミルフォード・サウンド スキッパーズ・キャニオン 飛山城跡・雪のあと 鬼怒川・サギ 井頭公園・カワセミ 初日 日本ロマンチック街道 飛山城跡 秋から冬へ 熱気球 天狗鳥屋 霧降川 那須平成の森 フェイジョア ホトトギス 湯の湖 紅葉前の奥日光 黄龍 九寨溝 栗山の滝 レンゲショウマ うつのみや花火大会 戦場ヶ原 夏 |